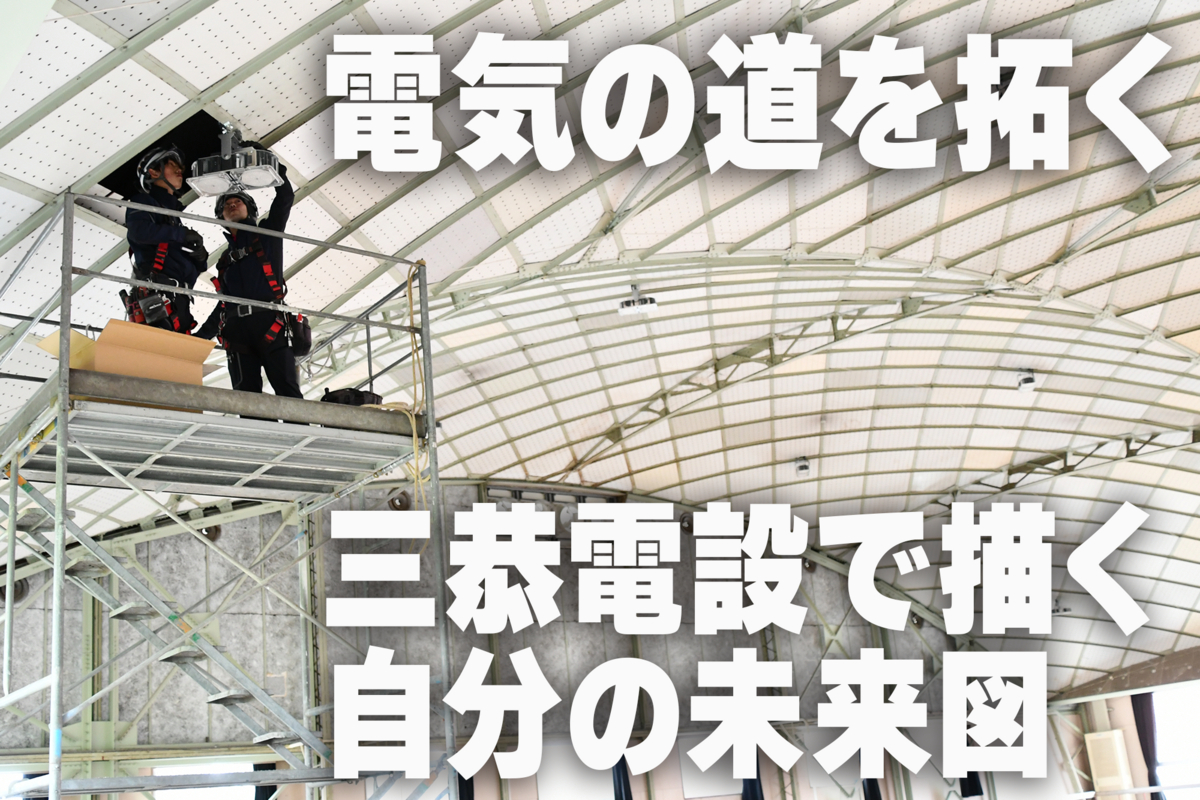

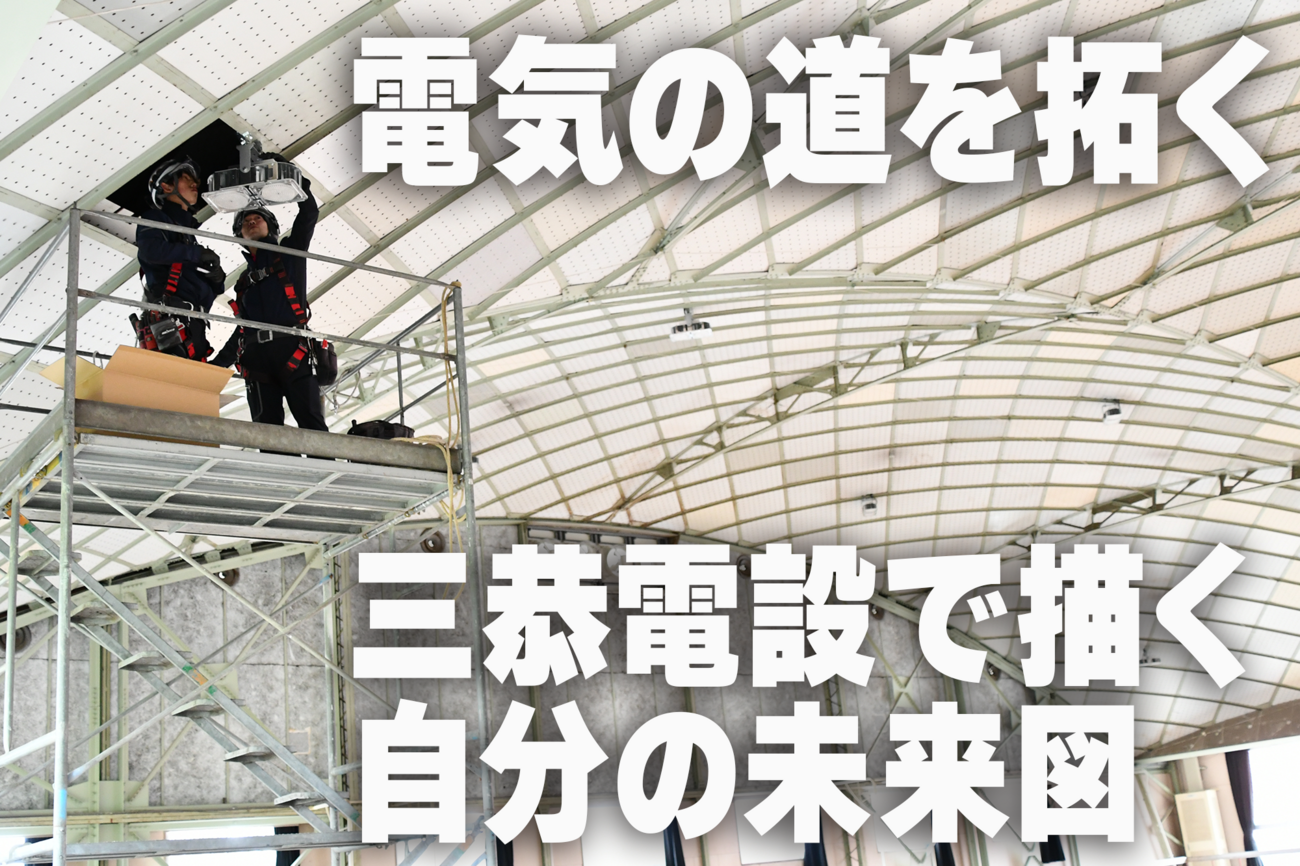

【電気工事士の仕事】電気の道を拓く 三恭電設で描く自分の未来図【sponsored】

静まり返った体育館の天井に、ひときわ眩しい光が射し込む。その下では、足場に上った作業員たちが黙々と手を動かしていた。LED照明への切り替え工事——ただの設備更新のように見えるこの作業の背景には、地域の安心や防災という大きなテーマがある。

今回私たちは、岡山県を拠点とする電気工事会社「三恭電設」の現場に密着。取材したのは、ある学校体育館のLED照明工事。入社2年目の若手・遠藤さんと、経験豊富な現場責任者・谷田さん。年齢も経験も異なる二人が、それぞれの立場で汗を流し、地域の「もしも」に備えていく姿があった。

新人が学び、ベテランが支える。

現場で交わされる小さな声かけ、危険を未然に防ぐための工夫、そして何気ない昼休みの会話の中に、三恭電設の“人”の力が見えてきた。本記事では、そんなリアルな現場の一日に密着しながら、電気工事の舞台裏と、そこに流れる人間ドラマをお届けする。後半では多くの現場の人々や経営者へのインタビューを交え、より電気工事という仕事について掘り下げる。

目次

電気工事ってどんな仕事?体育館照明LED化プロジェクトに密着取材

体育館の高い天井を見上げながら、黙々と作業を続ける作業員たち。その中に、入社2年目の遠藤さんの姿があった。今回の密着取材では、電気工事会社「三恭電設」の現場で、新人とベテランがともに汗を流す様子を追った。

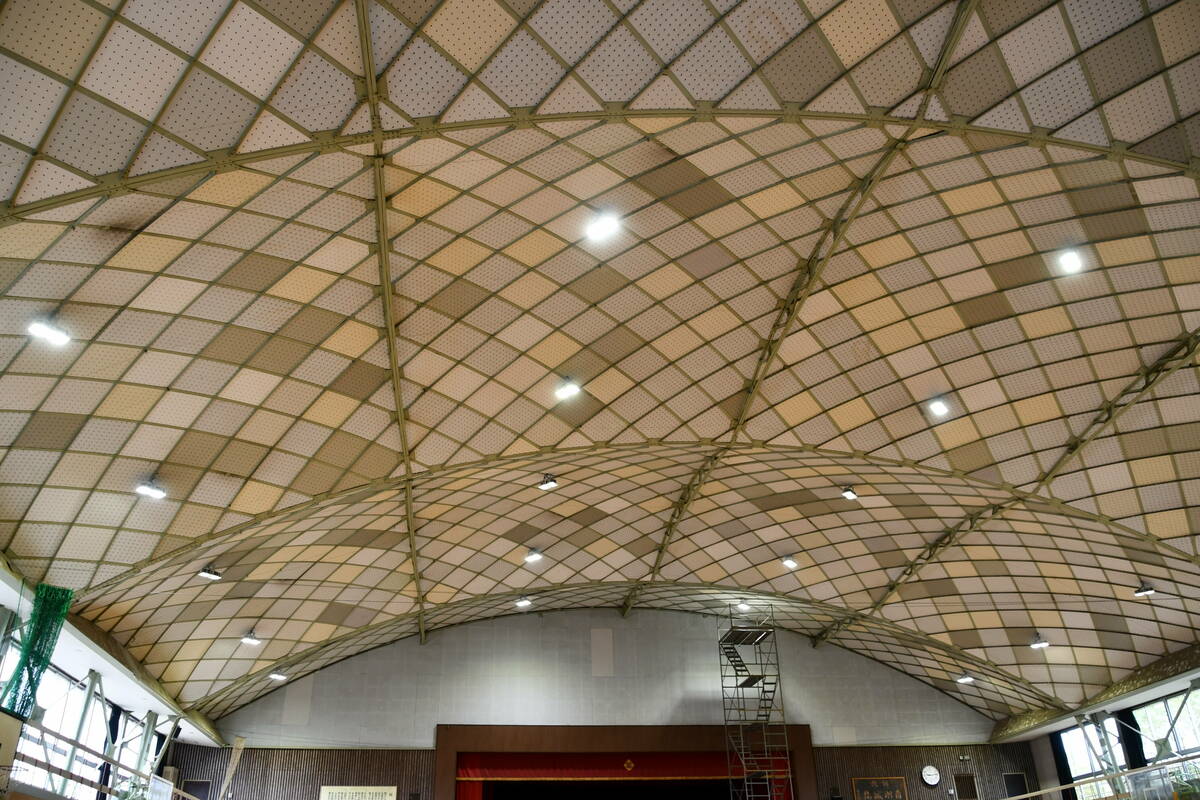

体育館が“避難所”にもなる時代に

この日の作業は、学校体育館の照明設備をLEDへと切り替える工事。背景には、過去の大きな災害をきっかけに「避難所としての体育館の機能」を見直す動きがある。

「以前の照明器具は、点灯までに時間がかかるし、全部一括操作だから不便でした。でもLEDにすれば、部分的に点けたり、明るさを調整したりできる。避難所としての快適性が全然違うんです」と谷田さんは説明する。

遠藤さんも、「最初は普通の照明工事だと思っていたけど、地域の安心にもつながっているんだなと実感しました」と、少し誇らしげに話してくれた。

KY(危険予知)活動で、未然に事故を防ぐ

工事現場では、朝一番にKY活動(危険予知活動)が行われる。これは、今日の作業で考えられるリスクを事前に話し合い、みんなで共有するというもの。

「今日はポイントの配線を入れ替えて、調整まで持っていく予定」と谷田さんが確認すると、遠藤さんも真剣な表情でうなずく。

「声に出して確認」が、安全の第一歩

作業開始前には、メンバー同士で安全帯の装着や作業手順を声に出して確認し合う。「安全確認、よし!」「作業開始します!」という声が体育館に響く。

「お互いに声をかけることで、気づけることがある。それが安全な現場をつくる第一歩」と語る谷田さんの言葉には、長年の現場経験に裏打ちされた重みがあった。

現場では通常、10時から30分、12時から1時間、15時から30分の休憩を取ることになっている。この日の朝の作業は順調で、10時前に一旦休憩を挟みその後の作業に備えました。次は舞台の控室に照明を取り付ける。

何気ない「道具」の選び方にも個性が出る

休憩時間、話題に上がったのは「道具選び」の違いについて。ベテランたちはそれぞれ、自分にとって使いやすい工具を使っており、遠藤さんも「自分なりの使い方」を少しずつ試しながら身につけているという。

「皆さんの道具、微妙に違っていて面白いですね」と記者が声をかけると、谷田さんは笑って「性格が出るんですよ、こういうところにも」と答えてくれた。

舞台袖の控室で遠藤さんが作業を進めるのと同時進行で、谷田さんは電線を収めるパイプを壁に沿った形で曲げる。取り付ける壁は一見平らに見えても微妙に段差があるので、配線をスムースに繋げるのに最も適切なコースをイメージし、的確にパイプを曲げてゆく。経験が物を言う仕事だ。ここが一段落したらお昼休憩。

状況に合わせた素早い判断が必要

午後からは体育館の2階にある部屋の工事。ただし、ちょっと困ったことが!天井裏に配線を通したいのですが、作業用の穴が小さすぎて入れなく、また天井の強度も大人の体重を支えられそうにない。

これは大変な事態に?と思ってみていると2人は平然と見慣れない道具を取り出しました。まず「スネーク」と呼ばれる良くしなるグラスファイバーの棒を繋いだもの。そして釣り竿のように伸縮し、先にフックが付いたかぎ棒。

道具を用意すると谷田さんは天井の小さな穴にそーっと上半身だけを入れ、遠藤さんは配線用の壁の穴からスネークを使い電線を送り込む。それを谷田さんが天井裏でかぎ棒を使ってキャッチ。見事配線が通った。現場に合わせ臨機応変に対応。やはり経験がものをいう仕事だが、遠藤さんはどんどん吸収して着実に成長しているようだった。

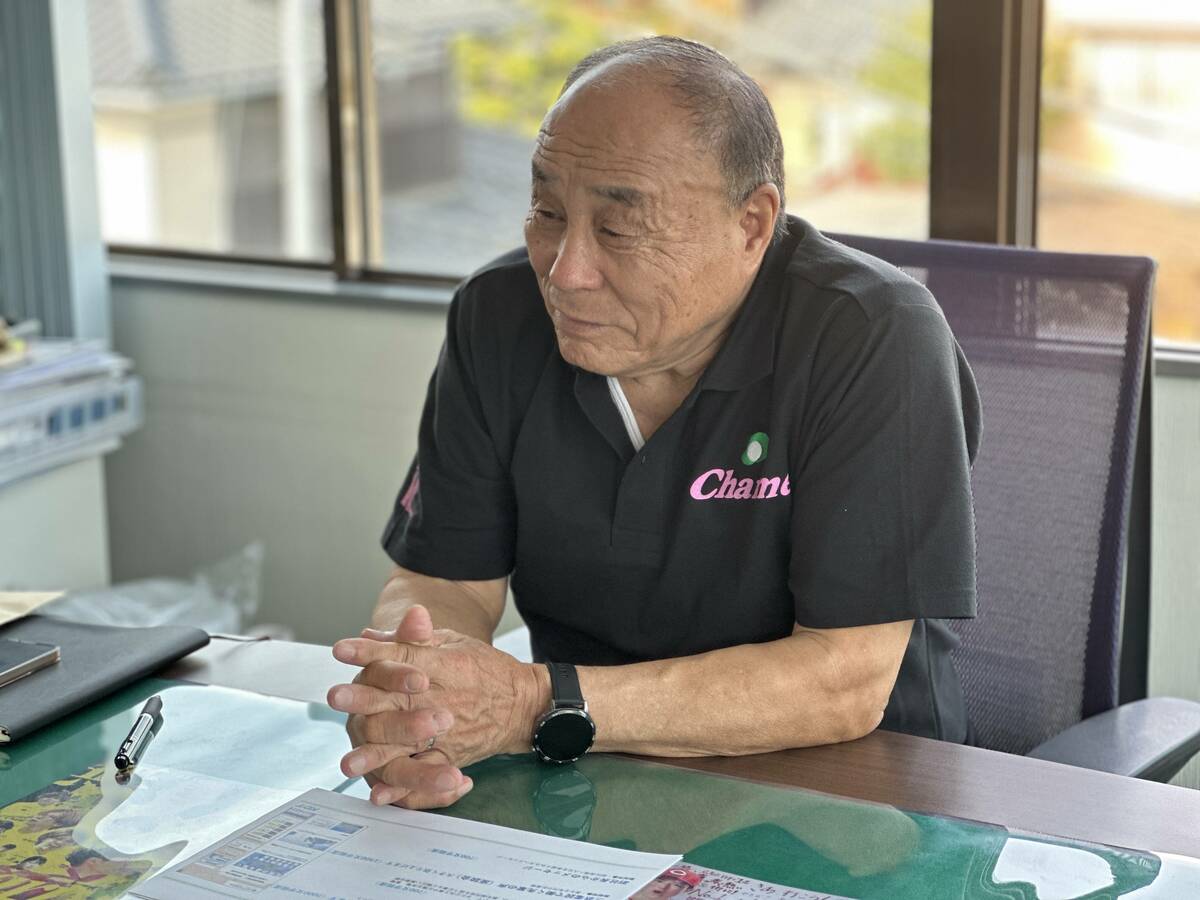

電気とともに未来を切り拓く "遊び心"が育む三恭電設の現場力 三恭電設 会長に聞く

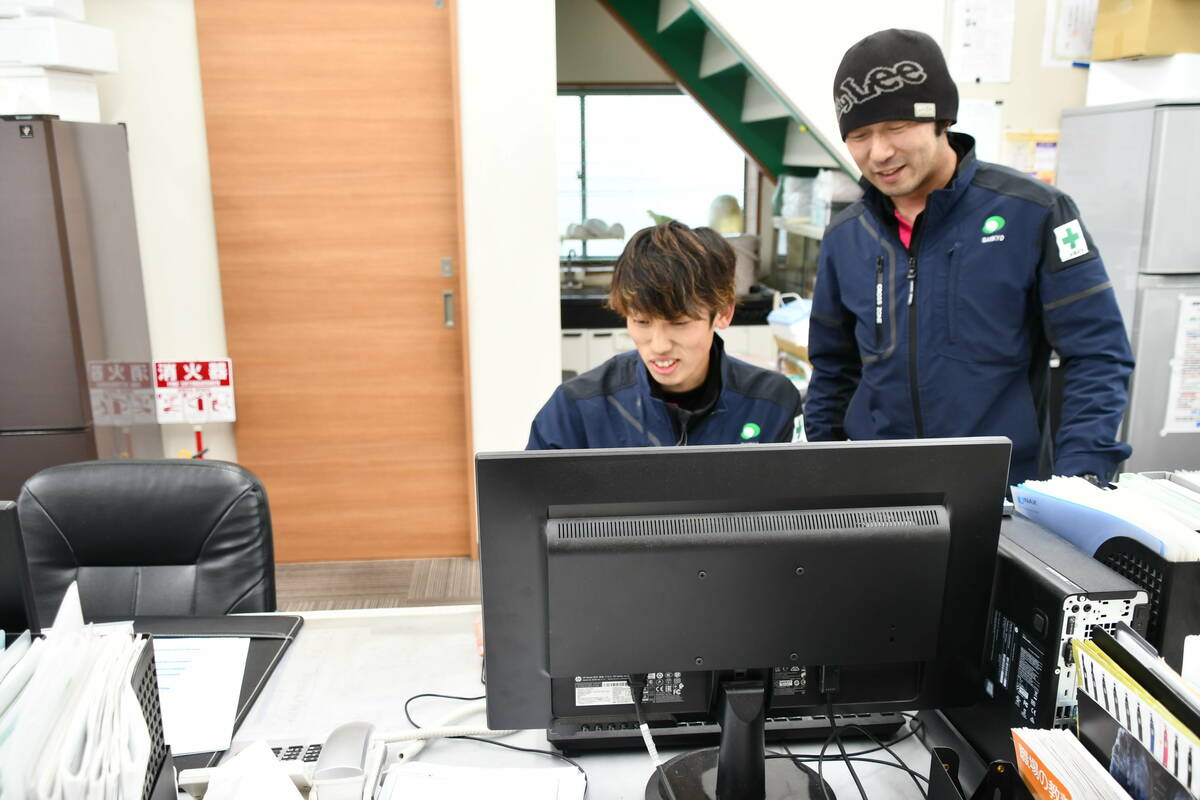

新人とベテランの息のあった電気工事の現場を見せてくれた三恭電設株式会社。今度は三恭電設の会長にいろいろと電気工事会社のことを話してもらった。

現場の原点:"遊び心"から生まれる創造力

「電気工事は単に配線するだけの作業ではありません。そこには創造力が必要なんです」と語るのは三恭電設の瀬戸口香 会長。現場で得られる感動、仲間との絆、そして何より"遊び心"が、良い仕事を生み出す源だと言う。

「遊びから得るものは多い。遊びを通じて仲間ができ、発想が広がり、そこから新しい電気工事の形が生まれる。社員には、ただ真面目に仕事をするだけでなく、遊びの中から仕事を学び取ってほしい」

この精神は、キャンピングカーの導入、社内ジムの設置、別荘での交流イベントなど、ユニークな福利厚生にも表れている。全社員が気軽に使えるキャンピングカーを4台保有し、社員旅行も家族参加型で企画。「社内コンペ」や「バーベキュー」など、社員同士のつながりを深める仕掛けが随所にある。

"遊び"と"仕事"を両立させる、唯一無二の企業文化

会長の思いは明快だ。「仕事だけに人生を捧げるのではなく、人生を楽しむ中で良い仕事をしてほしい」。

三恭電設では、社員一人ひとりが自分のやりたいことを発信し、可能性を伸ばせる風土がある。

また、過去にはゼネコンの下請けを全面的にやめ、自社で直接受注する体制へシフト。現在ではISO9001、14001の取得を経て、社員一人ひとりがコスト意識を持って自立した働き方をしている。

電気業界の未来へ——挑戦と希望

会長はこの業界について、こう語る。

「仕事はいくらでもある。問題は、それに自ら挑むかどうか。電気工事の可能性は無限に広がっている。再生可能エネルギー、蓄電池、発電と自家消費のモデル、どれもがこれからの主役になる分野です」

実際、三恭電設では青森で風力発電の実証実験を自社で実施。収益化だけでなく、社員の学びや業界理解を深める機会として位置付けている。太陽光や蓄電池についても積極的に取り組み、安全性や経済性に関する知見を社内で共有している。

会社は家族。社員と共に築いた40年

「良い人材が揃ったのではなく、皆で育ててきたんです」

この言葉に、三恭電設のすべてが詰まっているように思える。創業当時、会長自身が苦労を重ねて起業し、40年。そこには仲間への感謝と、社員を信じる深い思いがあった。

「社員がいたからこそ、ここまでやってこられた。これからも三恭電設は家族のような組織でありたい」

そんな会長の姿勢に共感し、今では若手社員も自発的に学び、支え合い、そして楽しみながら働く文化が根付きつつありる。

「本気で遊んで、本気で仕事をする」——この社風こそが、三恭電設の最大の強みなのかもしれない。

三恭電設 社員座談会レポート 電気工事の現場から社員の本音をお届け!

三恭電設では、新卒・中途問わず幅広い年齢層の社員が活躍中。このパートでは、現場を支える社員の皆さんに集まってもらい、「働きがい」や「会社の雰囲気」についてざっくばらんに語っていただいた。現場のリアルが詰まった社員座談会、その様子をお届けする。

入社してみて、どうだった?

遠藤さん(業務部・入社1年)

「最初は不安もありましたが、先輩方がとても優しく接してくれて、今は毎日が楽しいです。最初はうまく話せなかったけど、今はコミュニケーションも自然に取れるようになりました」

松禾さん(信号工事部 主任・入社7年)

「住宅の電気工事をイメージして電気工事士の資格を取って入社したんですが、最初に配属されたのは交通信号工事。思っていたのとは違いましたが、やってみると社会のインフラを支える誇りある仕事だと実感できました」

この仕事の“やりがい”って?

岩藤さん(信号工事部 部長・入社38年)

「緊急対応で信号が止まった時など、社会の安全を支えている実感があります。復旧後の達成感は大きいです」

堀さん(信号工事部・入社41年)

「70歳になった今でも現場で少しでも役に立ちたいという気持ちで続けています。“当たり前”を支える仕事、それがやりがいです」

吉田さん(総務経理部 課長・ 入社19年)

「事務方の立場で、工事許可や申請書類などで現場を支えています。6月から経理を任されることになり、責任もやりがいも大きくなりました」

西山さん(第一工事部 課長・ 入社 18年)

「形が出来上がっていく現場を見られるのが最大の喜び。完成後に“これ、俺が作った”と言えるのが誇らしいですね」

職場の雰囲気は?

フレンドリーで家族のような職場

「うちは“第二の家族”みたいな会社。先輩も優しいし、プライベートのことも相談しやすいです」(三好さん)

女性社員の挑戦も応援

「電気工事の資格取得に挑戦する女性社員もいます。女性だから無理、という仕事は全くなくて、挑戦は会社の財産です」(岩藤部長)

本当に“アットホーム”な会社

「イベントが多くて、家族ぐるみのBBQや旅行もあります。社員だけじゃなく、家族も含めた一体感が魅力ですね」(複数のみなさんより)

あたたかい雰囲気と、仲間を思いやる姿勢が印象的な三恭電設。ここなら安心して働き始められる、そう思える座談会だった。

若手が活躍できる“ファミリー感”のある職場へ 三恭電設 社長に聞く

働きやすさとは何か。電気工事会社「三恭電設」は、そんな問いと真正面から向き合い続けてきた。このパートでは同社の社長に、同社が目指す職場づくりや、採用に対する想いについて話を聞いた。

―社長も会長も「家族のような関係性が大事」とおっしゃっていましたね。

そうなんです。“チーム三恭電設”というか、やっぱり「仲間」っていう感覚が大事。人の仕事は関係なし、ではなく、助け合ったりフォローし合ったり。仕事もプライベートも充実してこそ、ですよね。

そういう組織をつくるのが僕らの役目でもありますし、会社全体の雰囲気が良くなれば、自然と「もう少しやってみよう」という気持ちも生まれてくる。無理に残業しろとは言いませんが、助け合いながら働いていれば、自然と前向きな意識が育ってくるんです。

―従業員の方同士の切磋琢磨や、友情も育まれていくような環境ですね。

そうですね。離職率を下げるには、やっぱり“楽しく働ける”ことが大前提。うちの会長なんかは「しっかり遊べるやつが、仕事もできる」ってよく言ってます。福利厚生もその一環で、キャンピングカーを買ったり、保養所を作ったり。バーベキューも年に2~3回は開催して、社員が笑顔で集まってくれるんです。それを見て、「間違ってなかったな」と思えます。従業員との距離が近い会社っていうのは、経営者にとってもありがたいですよ。

―では、採用において、どんな人材に来てほしいと思われますか?

知識やスキルよりも、“元気・前向き・チャレンジ精神”ですね。未経験でも大歓迎です。若い方は、自分から段取りを考えるっていう部分はまだ少ないと思います。でも、それも入ってから学べることなんです。

だからこそ、まずは自分の意思表示ができて、好奇心を持っている人に来てほしい。「元気なド素人」なら全然OKです!電気の知識なんてあとからいくらでも身につきますから。

―これからの三恭電設の“自慢”ポイントは何でしょう?

働きやすさ、ですかね。給料、休み、福利厚生、コミュニケーション——そのどれをとっても、自信を持って「ホワイト企業」と言えると思います。昔は正直、ホワイトではない面もありました(笑)。でも、僕もこの春で勤続21年になりますが、本当に良くなりました。

何よりも、社員が「この会社が好き」と言ってくれてる。それが一番の誇りですね。

―ありがとうございました。最後に、入社を志望する皆さんにメッセージをお願いします。

不安なのは当たり前です。でも、気持ちさえあれば、環境は整っています。まずは飛び込んでみてください。仲間も仕事も、きっと見つかりますから。

三恭電設ショートムービー

三恭電設株式会社40周年記念映像

協力:三恭電設株式会社

三恭電設株式会社

創業 昭和53年9月

設立 昭和60年6月

資本金 3,300万円

従業員 27名(内技術者22名)

本社

〒710-0847

岡山県倉敷市東富井901-1

電話 086-422-2291 ㈹

FAX 086-424-7145

信号工事部

〒710-0803

倉敷市中島1273-8

電話 086-435-2120

FAX 086-432-2320

営業所

総社・宮崎

この記事が気に入ったらフォローしてね!