“再び手を動かす喜び”を。職人の想いが形になった『+DIY木工キット』の物語【sponsored】

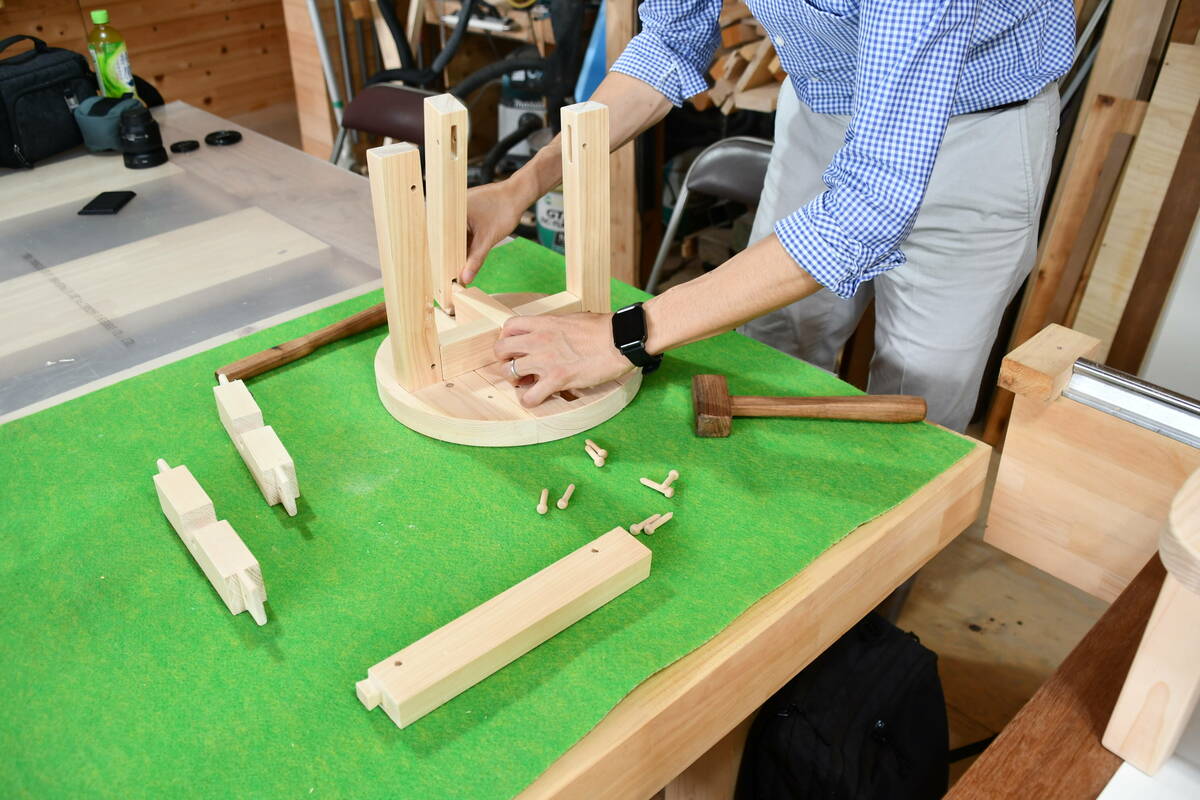

組み立てて、バラして、また組み立てる──まるで本物の家具のように精巧でありながら、子どもから高齢者まで誰もが楽しめる。倉敷の職人・西村さんが一人で手がけた『+DIY木工キット』は、木のぬくもりと、ものづくりの喜びを届ける“再構築型”の木工体験セットだ。

キットは椅子の形をした小さな木製品。A〜Fまで難易度別に設計され、道具を使って実際に木釘を打ち込む工程が含まれている。本物の手応えを大切にしながら、安全性や再利用性にも配慮されたデザインは、福祉施設のリハビリや学童保育の教材としても注目されている。

この記事では、その開発背景や改良の軌跡、西村さんの思いを丁寧にたどる。

目次

木の香りと道具の音。記憶と手仕事の原点からはじまる『+DIY木工キット』の世界

倉敷市にある小さな工房。その扉を開けた瞬間、ふわりと木の香りが立ちのぼる。手入れの行き届いた道具が壁に並び、静けさの中に木槌の乾いた音が響く。ここで生まれるのは、組み立てと分解をくり返し楽しめる、小さな木の家具キット──その名も『+DIY木工キット』。

製作を手がけるのは、地元倉敷で長年大工として活動してきた西村さん。大人も子どもも夢中になるこのキットの原点には、ある「手」への記憶があった。

入退院を繰り返した父の姿から生まれた“再び手を動かす”喜び

西村さんが木と向き合うようになったのは、ごく自然なことだった。子どもの頃から、大工だった父の現場について行き、ペーパーをかけたり、木材を運んだり――道具や木の香りは、いつしか日常の風景になっていた。

「親父が75で亡くなったんです。4年ほど前になりますかね。コロナの時期で、入院してもほとんどお見舞いに行けなかったんですよ。」

この木工キットの最初の発想は、父の入退院を見守るなかで生まれた。認知症ではなかったものの、身体的な衰えと共に、大工だった父の「職人の手」は徐々に変わっていった。硬く、節くれだった手が、仕事から離れることで、みるみるうちに柔らかくなっていく。その変化が、西村さんに強い印象を残した。

「仕事ができなくなるっていうのは、手が静かになるっていうことなんですよね。せめて“何かを作る”感覚を、取り戻せるようなものがあればと思ったんです。」

こうして“再び手を動かす喜び”を届けるキットの構想が始まった。最初のきっかけは、職人だった父の静かになった手。その手が、再び木を持ち、叩き、組み上げる姿を、心の中に描いて。

その想いは、父に限らず、加齢や病気などで“手を動かす機会”が減ってしまった人たち全体にも向けられている。福祉施設やリハビリの現場で、“もう一度何かを作る”という体験を提供できたら──そんな願いも、このキットには込められている。

A〜Fの難易度を揃えたラインナップ。高齢者にも子どもにも優しい設計へ

『+DIY木工キット』は、ただの木の組み立て遊びではない。実際にネジや木釘を打ち込み、椅子型の家具を作るという“本格派”。しかし、その工程には「繰り返し使える」「力が弱くても安全に楽しめる」という配慮が詰まっている。

「最初に作った試作品を、DIYが好きな知人に試してもらったら、“思ったより硬くて力が要る”って言われて。高齢の方には特に、握力や視力の差が大きく影響するんです。」このフィードバックをもとに、西村さんは試作を何度も繰り返し、最終的に難易度別のA〜Fまでのラインナップにたどり着いた。釘の打ちやすさ、部材の大きさ、組み立て順序のわかりやすさ。それぞれが、ユーザーの年齢や経験値にあわせて微調整されている。

「最初はそこまで意識してなかったんですけど、結果的に、使う人のレベルに応じて難易度を分ける、というスタイルになりました。」

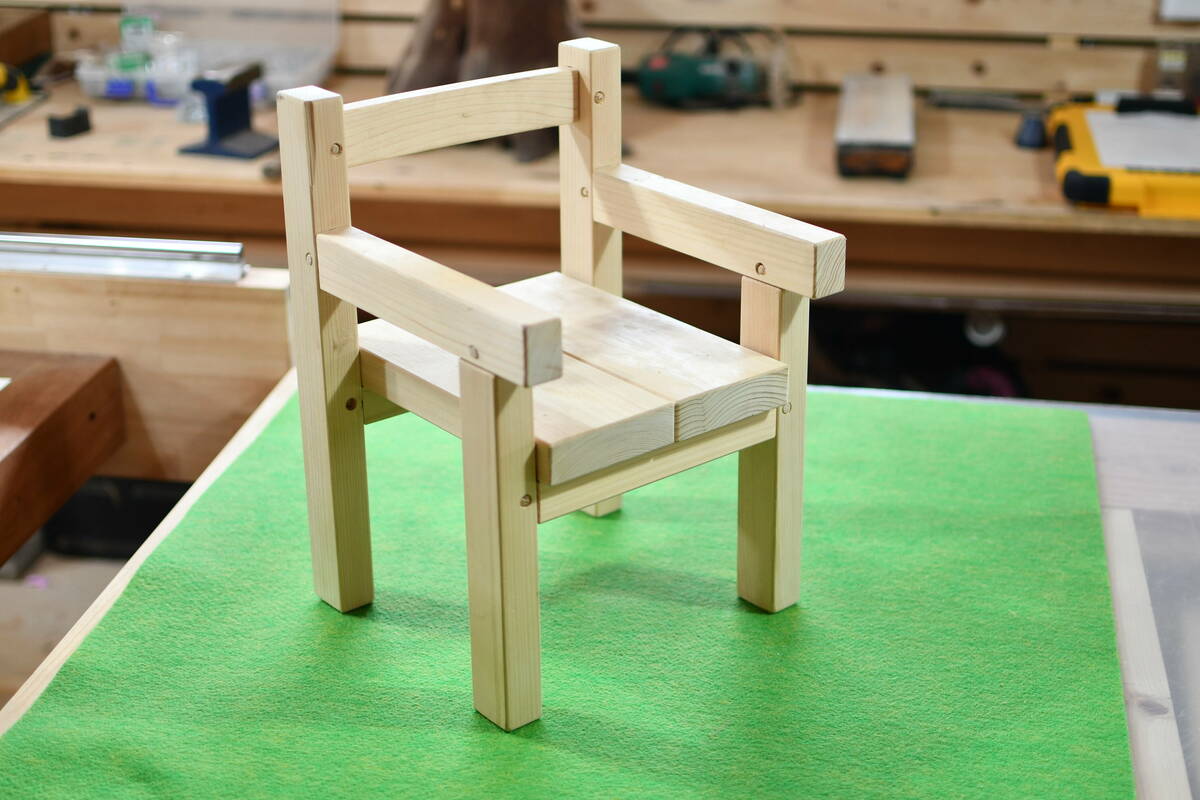

また、ただの“家具模型”ではなく、完成後には小さな物置やディスプレイ台としても使える実用性も兼ね備える。机の上にちょこんと置けるサイズながら、手に取ると驚くほどの“本物感”がある。

「全部、本物の椅子のつもりで作ってます。実際に座るには小さいけれど、構造は本物と同じ。そこが面白さなんです。」

大人にとっては、昔の手仕事の記憶を思い出すきっかけに。子どもにとっては、家具の“しくみ”を遊びながら学ぶ知育体験に──『+DIY木工キット』は、世代を超えて“手を動かす楽しさ”を届けている。

握力の違い、形の認識──試作品から見えた“分かりにくさ”を超えて

製品づくりの中で、西村さんが最も大きな学びを得たのは、「自分が作れる」ことと「誰かが使える」ことの間に、思った以上の差があるということだった。

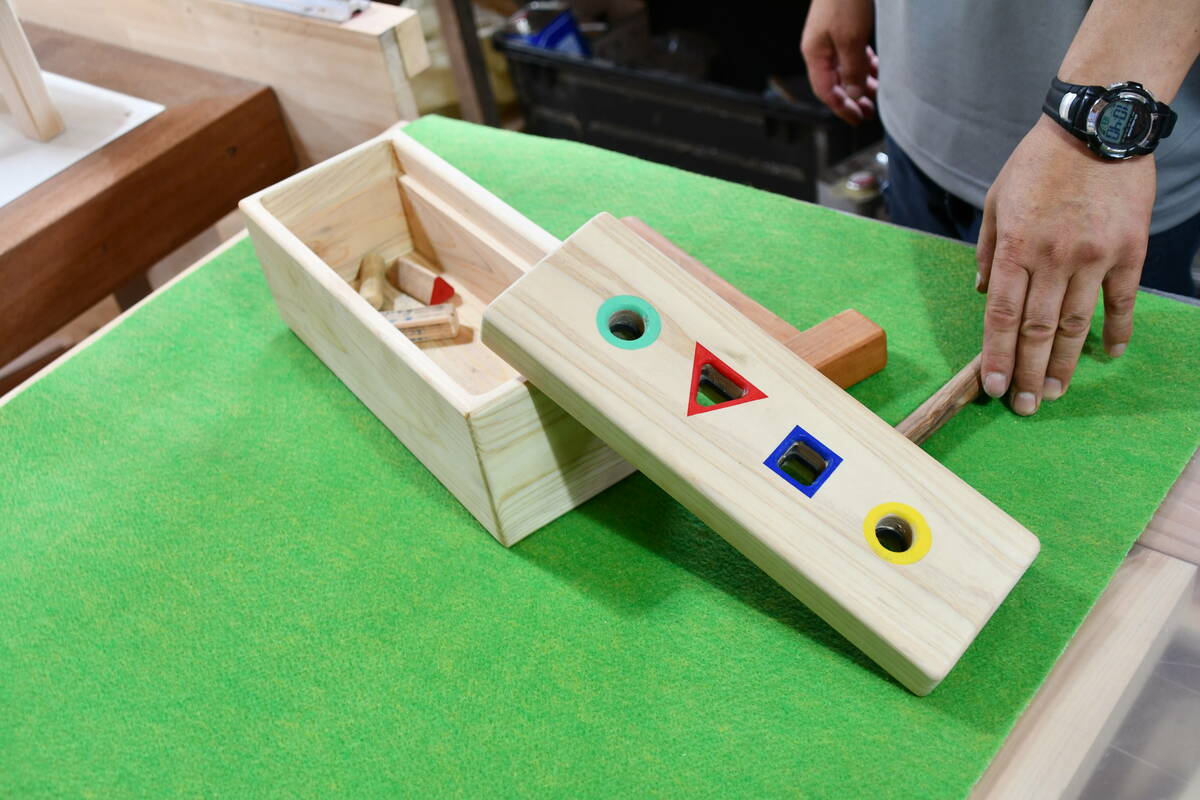

「組み立てられることはできても、バラして、もう一度組み立てるっていうのは、想像以上に難しいんですよ。完成形が“何か”分からないと、作る人は不安になるんです」

ある高齢者施設でのフィードバックでは、完成後の形が「椅子なのか台なのか分からない」と言われたことがあった。また、木の釘の形状や部材のサイズが、高齢者には少し扱いづらいという声も届いた。

「この形が何か分からないと、目的が見えないんですよね。僕としては“構造を理解する過程”を楽しんでほしかったんだけど、実際は“わかりやすさ”も大事でした」

そこで、西村さんは釘のサイズや形を見直し、部材の角を丸め、説明書の工夫を検討するなど、地道な改善を続けていった。

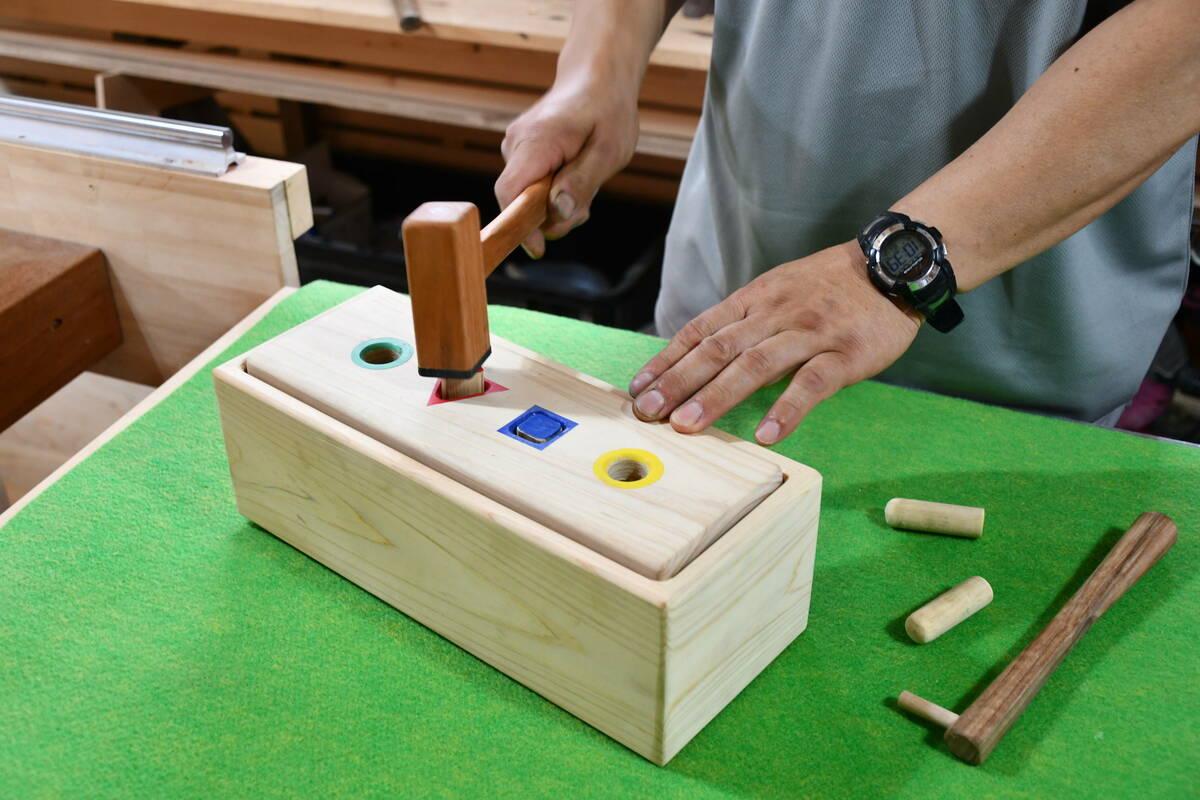

さらに、ある子ども向けデイサービスで使ってもらった際の体験も大きなヒントになった。

「丸い部品だけじゃなく、三角や四角、色のついたものがあった方が、子どもたちには分かりやすいって言われたんです。僕にはなかった視点でした。」

形と色が組み合わさることで、“手で作るパズル”のような楽しさが生まれる。誰にでも“触ってみたくなる”デザイン──そんな発想が、木工キットをさらに進化させていく。『+DIY木工キット』は、使い手の声とともに、少しずつ“自分のかたち”を育てている。

『+DIY木工キット』は、倉敷の職人・西村さんが一人で手がけた、小さな椅子型の組み立て家具シリーズ。その裏には、父との記憶、職人としての誇り、社会との関わり、そして未来への展望が詰まっていた。

「自分で作る。それがどんなにシンプルでも、心が動く体験になるんです」

倉敷発・手作りの木工キットは、今、静かに、確かに、日本中の“手”と“心”に届こうとしている。

協力:西村建装

関連リンク

この記事が気に入ったらフォローしてね!