屏風のある町、笑顔の秋 ― 倉敷屏風祭 初日レポート

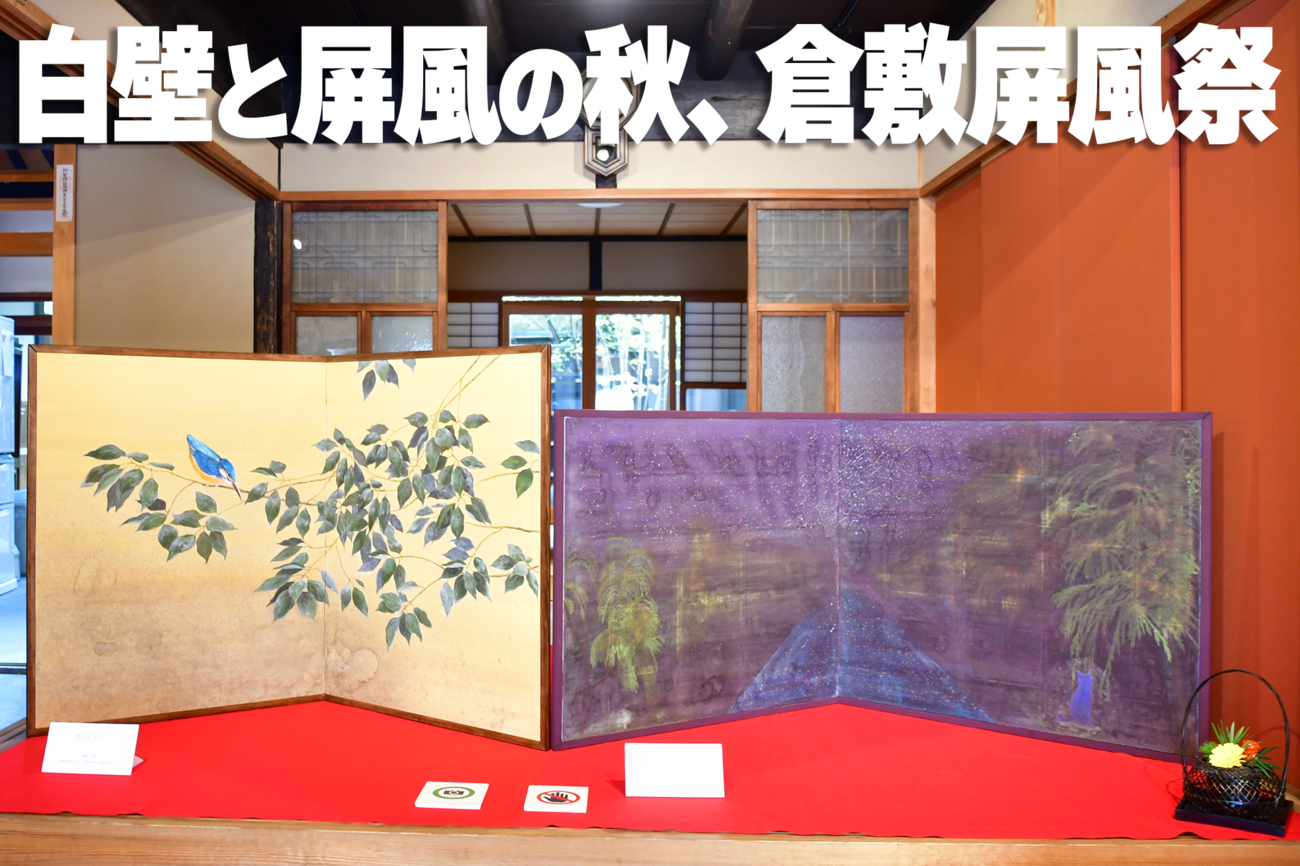

10月18日、秋晴れの光に包まれた倉敷美観地区では、提灯が飾られた町家の格子戸が一斉に開かれ、先祖伝来の屏風や現代の作家や学生による屏風が玄関先に飾られました。「倉敷屏風祭」は、江戸時代の風情を今に伝える白壁の町並みを舞台に行われる秋の恒例行事で、今年も約30軒が参加。倉敷美観地区の通りがまるで屋外美術館のような賑わいを見せました。

通りに面した町家の格子戸が開かれると、そこに現れるのは屏風のある町家の暮らしの原風景。外から眺めるだけでも美しいのですが、一歩足を踏み入れると、かつて商家として栄えた町家の立派な土間や座敷に、迫力満点の屏風が堂々と飾られていました。

屏風の向こうに手入れの行き届いた庭が広がり、まるで借景の一部のように溶け合って見える場所も。白壁の町全体がひとつの美術館となり、作品と建物、光と影が織りなす立体的な展示空間が生まれていました。

廬山図(児島虎次郎 作) 語らい座 大原本邸

明治から昭和初期にかけて活躍した洋画家・児島虎次郎による屏風。中国・江西省「廬山」訪問時のスケッチをもとに制作されたと伝わり、長江と鄱陽湖の風景が描かれています。倉敷川に面した語らい座 大原本邸に展示。

関連記事

倉敷を発展させた大原家が住んだ町家 「語らい座大原本邸」でお気に入りの一枚を撮影しよう

国内のみならず、世界各国から観光客が訪れる倉敷美観地区。江戸時代より、倉敷川を利用した物質輸送の集積地として栄え、白壁の…

白象図(倉敷芸術科学大学大学院 笠原幸芽 作) 阿智神社

穏やかで静謐な白象の姿を描いた作品。大きな体に宿る精神的な安定と力強さが印象的。倉敷芸術科学大学による創作屏風は、伝統素材と現代感覚の融合がテーマです。阿智神社の能舞台に展示。

龍波図(森山知巳 作) はしまや

荒れ狂う波間に龍を見た古の人々の想像力を描く一作。水がもたらす恵みと災い、そして自然への畏怖を、墨の濃淡で表現した迫力ある作品です。

山水屏風図 六曲一隻(江口雨堂 作) 難波家本宅(倉敷十六屋)

明治から昭和にかけて活躍した南画家・江口雨堂による詩情豊かな山水画。写実と構成を高め、文人画の精神を現代に引き継いだ傑作で、訪れる人々を静寂の世界へ誘います。

美観地区の様々な場所でも屏風が展示

伝統の屏風祭と最新のAI技術

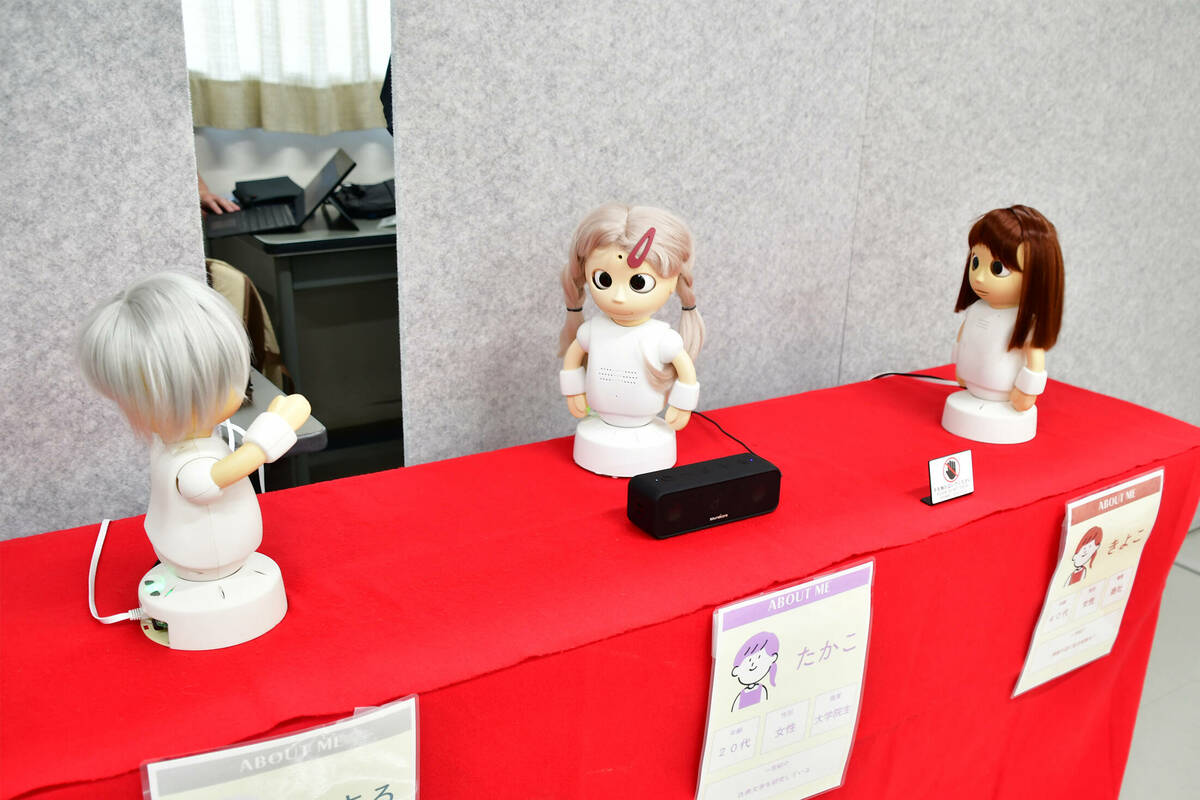

岡山大学と倉敷のIT会社 ピープルソフトウェアによるAIロボット・ファシリテーションのデモンストレーションも実施。倉敷青陵高校 書道部・美術部の生徒たちが制作した屏風を前に、3体のAIロボットが互いに対話しながら作品の魅力を紹介するという試みで、屏風に関する質問や感想にもその場で回答して来場者を楽しませていました。AIが人と鑑賞体験をつなぐ、新しい試みが、倉敷から静かに始まっています。

秋を告げる素隠居 ― 倉敷の微笑み

初日のお昼、美観地区には「素隠居(すいんきょ)」たちが集結。翁(おきな)と媼(おうな)の面をかぶった“大人素隠居”と、元気いっぱいの“子供素隠居”が勢揃いしました。

手にしたうちわで来場者の頭をやさしく叩くと「健康になる」「賢くなる」「幸せになる」と言われる縁起もの。

素隠居保存会の方は「ご利益には個人差があるかもしれませんが(笑)」と冗談を交えつつ、町に明るい笑いを広げます。白壁の路地を行き交う素隠居たちに優しく叩かれた人は笑顔に。そこかしこで観光客の求めに応じて一緒に写真に写る素隠居たちも。大人も子どもも一緒になって美観地区を練り歩き、倉敷の秋にふさわしい温かい風景をつくり出していました。

町全体が時代をつなぐ美術館のよう

歴史ある町家と屏風、学生たちの挑戦、そして最新技術が共鳴した今年の屏風祭。古き良き倉敷の美と、新しい表現が交わる倉敷美観地区、まさに“時代をつなぐ美術館”そのものでした。白壁の町が見せたこの秋の輝きは、訪れた人々の心に深く刻まれるのでは?倉敷屏風祭は10月19日(日)まで開催です。

この記事が気に入ったらフォローしてね!

関連記事

白壁の町が美術館に変わる二日間 ― 倉敷屏風祭【sponsored】

白壁の町並みに屏風がひらかれる特別な二日間──。倉敷美観地区と本町・東町で毎年10月に行われる「倉敷屏風祭」は、町家や商…